5,500円以上のお買い上げで送料無料

(更新日:2025年5月7日)

テクニカルなフカセ釣りにおいて、自分の釣りスタイルや釣り場、魚の大きさにマッチしたロッド選びが悩ましいところ。

特に魚を掛けたときの全体の曲がりが気になる。曲がりとは、すなわちロッドの復元力だ。魚の引きの強さを吸収し、いかに反撃に出るのか。つまり魚を掛けたときのロッドの調子が重要になってくる。

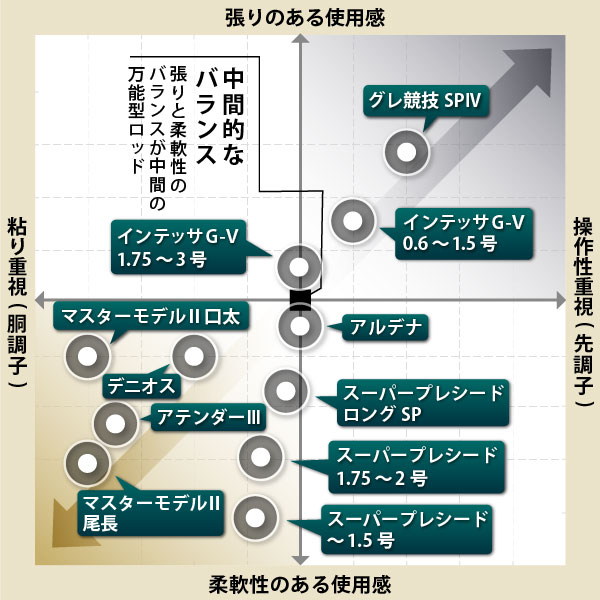

がま磯シリーズでは「胴調子」「先調子」「中間調子」「本調子」の4つのパターンがあり、それぞれに魚をあしらうという究極の特性がある。

先調子のロッドは胴の部分に張りがあり、3番から4番(元上)を曲げてやり取りするタイプで、トーナメントなど手返しの早い釣りや本流釣りに適する。シャキッとして操作性がよく、持ち重りも少ない。

一方、胴調子のロッドは、胴の部分に魚の抵抗が乗ってきてよく曲がり、粘りが強い。細ハリスでの大型狙いなどに適する。4番(元上)から元竿まで曲げてやり取りするタイプで肉厚で丈夫。

掛けた魚の「急に反転して逃げる」「下に突っ込む」などの咄嗟の抵抗で強く曲がり込むほど特性がはっきりと発現し、それぞれ調子ごとのやり取りの優位性も生きてくる。

がまかつテクニカルアドバイザーの松田稔氏といえば、70cmオーバーを狙うデカ尾長グレキラー。

マスターモデルⅡ尾長や竿作りへの思い入れを凝縮したアテンダーⅢなど胴調子の竿を愛用。

「硬い竿はアカン、たたかれる。硬いんじゃなしに強い竿。硬い竿は走られる。粘い竿は走られんし、デカい魚を掛けても糸を出さんでもエエ」と豪語する。大型の尾長グレには粘り重視の胴調子のロッドにこだわる。

トーナメントでの実績があるがまかつフィールドテスターの猪熊博之氏は、状況に応じて様々な調子のロッドを使う。

なかでも決められた時間内に答えを出さなければならないG杯グレなどでは先調子のロッドを使うことが多い。それは仕掛けの振り込みや魚の取り込みなど手返しの釣りが要求されるからだ。そんな釣りにはグレ競技スペシャルⅣが強い味方となる。

胴調子とは

胴部分までスムーズに曲がり込み魚の引きを受け止める。竿を絞り込むと良く曲がり、粘りが強いのが特徴。そのため、ラインにやさしく、細ハリスでスレた大型を狙うのに適している。

胴に乗せて竿全体で浮かせる尾長の強烈な引きも、竿全体で止めてゴムの様に曲がり起こしてくれる調子。細ハリスでも粘りでカバーしてくれるので、細ハリスでしか喰わないスレたデカ尾長にもオススメ。

先調子とは

胴部分に適度な張りがあり操作性に優れ持ち重りを感じにくい。仕掛けのコントロール性能にも優れる。

そのため、仕掛け投入から魚のたも入れまでがスムーズにこなせるので、手返しの早い釣りや本流釣りに向いている。

魚の位置と距離が把握できる強み

掛けた魚がどこにいるのか、どんな動きをするのかが分かるような想像の世界が手に取る様にわかり、やり取りができる。

魚の位置と距離が把握できるのも強み。魚の状態を把握しながら竿をたたかないギリギリのやり取りができ、掛けた後の取り込みもスピーディー。

玄人好みだがトーナメントシーンでの活躍もめざましい調子。

中間調子とは

先調子と胴調子の特徴を併せ持った竿。張りと柔軟性を両立した万能型ロッドで操作性も良く、ある程度まで粘れるパワーを持ったバランスに優れる竿。

そのため、様々な状況に幅広く対応できる。

ミスターがま磯

特性のポジショニングマップでもど真ん中に位置するトータルバランスがとれた“ミスターがま磯”調子。

クセがなく誰でも扱いやすい、操作性も魚を浮かせるパワーもあり、どこでもどんな状況でも対応できる。がま磯シリーズでも最も美しい曲がり方は釣趣も抜群。

本調子とは

中間調子の特性をもちつつ、竿全体で曲がり込めるように柔軟にした竿。竿全体で魚の引きを受け止めるので、極めて美しく曲がる竿。

そのため、魚を怒らせずいなすイメージで取り込める。

美しく曲げていなす

魚をいなすというのが楽しい竿。掛けてから竿全体で魚を乗せ、大きな魚になればなるほど、暴れさせず大型の泳力をいなすようなやり取りができる。

きれいに美しく曲がる本調子だから、鈎を飲まれた時でもラインにかかる負荷が軽減され、取り込むことができるのも大きなメリット。